前回のブログで、マハトマのひ孫

トーシャ・ガンジーと一緒に会ったのが、

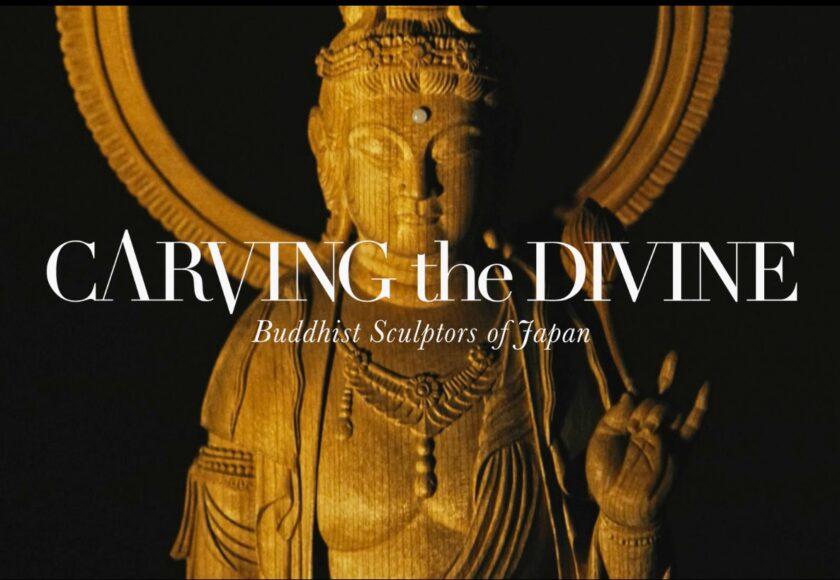

日本の仏師(仏像制作)をテーマにした

”Carving the Divine’(神を彫る)というドキュメンタリー映画を制作した、

関勇二郎さんである。

このドキュメンタリーの中心になっているのが、

仏師とその弟子たちである。(僕の見方では)

僕は、この映画で描かれている仏師と弟子たちの姿を見て、

大いにわが身をふりかえるところがあった。

もっとも、ある意味、それは全く無意味な反省なのだろうが、

この映画は、少なくとも自分自身のあり方を振り返らせた。

果たして自分はこれで良かったのだろうか?と。

(過去形なのは、他には選択肢がないからだが)

僕が何を言っているのかというと ……

この先生は弟子に対して、

先生として向き合っているし、

弟子も弟子として向き合っている。

だから、徹底的に厳しく、まるで怒鳴るように教える。

そして弟子も、それを素直に受け止めている。

もし自分が弟子だったら……..

僕には、そういう関係性での学びはムリだ。

そして自分がムリなことを人にすることはできない。

だから、たとえ道場に来ている人のふるまいに問題があっても、

僕には、あのように厳しく教え諭すことができない。

しかし本来、東洋的な心技を「教える」というのは

徹底した厳しさの中で成り立っている。

しかし、僕にはそれはできず、

見本を示すことしかできない。

「場ではこのようにふるまうのですよ。

人にはこのように接するのですよ。」と。

たとえば、一流レストランのウエイター見習いがいたとする。

もし、ベテランウエイターが、

マンツーマンで接客の見本を見習いに示すなら、

どうやって教えるだろうか?

ウエイターに客役をやらせ、

自分が接客してみせるだろう。

忍耐強く、繰り返し繰り返し、

見習いがちゃんとできるようになるまで、

見習い相手に、自分が接客してみせるだろう。

(僕はそうやって来た)

ところが、たとえあなたが接客の見本をいくら示しても、

見習いは、いつまでもちゃんとできるようにならないとしよう。

やがて、見習いは、自分が見習いであることを忘れる。

そして、接客されることに酔い、

あたかも、自分が接客される側であるかのように錯覚する。

それに気づいたあなたが、

弟子として少し厳しく向き合おうものなら、

「あんたの接客はなっていない」と

逆に文句を言われる。

(これは昔からよくあった

ある意味、典型的なケースである)

ちょっと考えてみればわかることだが、

そもそも「弟子と客の両立」は、不可能なのだ。

弟子であることは、生き方を見習う、

その厳しさを受け入れるということだし、

(映画にあったように)

客であれば、その対価を払い、

限定された中での関係性ということだ。

見習いが一人前になれなかったとしたら、

自分の役割が、

「今度は自分のふるまいで人に見本を示すこと」という

自覚が生まれなかった、ということだ。

本来、東洋的な心技の伝授は、

あの映画に描かれているように、

徹底した厳しい師弟関係の上で、

成り立つものなのだろう。(と思った)

しかし、繰り返しになるが、あのような関係性の

弟子側にも師匠側にもなれない僕は見本を示すこと

しかできなかった、

その結果に散々、打ちちのめされながらも何とかやって来た。

僕にとって救いは、中にはわずかながら、

自らを戒める力のある人がいることだ。

彼らは、僕が示す見本から学び、

自らを律して、誰に頼ることもなく道を歩む。

(文句を言う人は、なんだかなんだで人に頼っている。

そこには、「甘え」という名前の利用がある。

それから余談だが、面白いことに、

どこか人を舐めていないと、人に「甘え」ない。)

ところで先日、道場で法要を行なったら、

昔やめて行った人が十数年ぶりに来られた。

そして、「人生で、本物に出会えたことに感謝しています。

本物の厳しさに自分はついていけなかったけれど」と言った。

だから僕には、弟子は一人もいない。

親鸞上人も、「親鸞は弟子一人も持たず」

と言われた。

もし、それを僕と同じ気持ちで言われたのなら、

親鸞上人もまた、

見本を示すことしかされなかったのだろうか?

弥陀に救われた喜びを満面の笑みで示し、

己れの地獄を見つめる内省の深さを謙虚さで示す。

そして一切を救いたいという

阿弥陀如来の前身である法蔵菩薩の願いを、

その生き方で体現されていたのだろうか?

最近のコメント